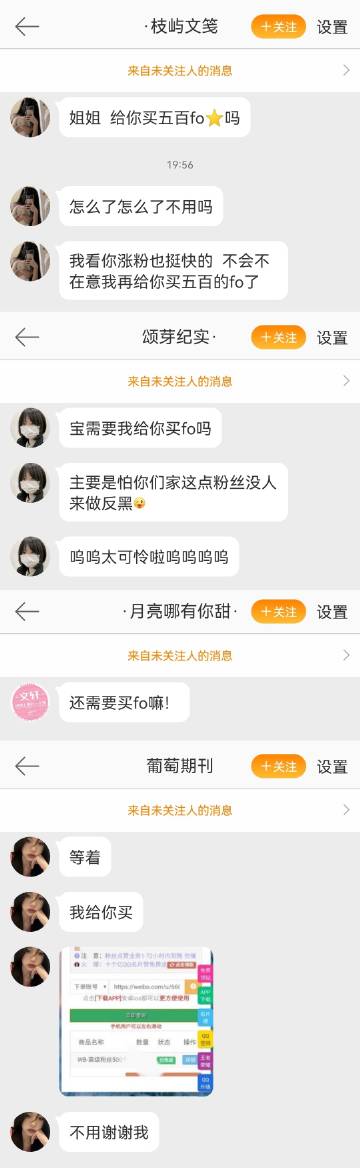

在数字时代,社交媒体成为了人们展示自我、交流思想和建立社交网络的重要平台。微博,作为中国最大的社交媒体之一,拥有庞大的用户群体和广泛的社会影响力。然而,随着社交媒体的普及,一种被称为“买fo”(即购买粉丝)的现象逐渐浮出水面,其背后涉及的心理学因素和社会影响值得我们深入探讨。

从心理学的角度来看,买“粉”行为反映了人们追求认同和归属感的深层次需求。在社交媒体上,粉丝数量往往被视为影响力和受欢迎程度的直观体现。拥有大量粉丝的用户,不仅能够在社交圈内获得更多的关注和认同,还能因此获得更多的社会资源和机会。这种心理驱使一些人通过购买粉丝来快速提升自己的社交影响力。他们希望通过这种方式来满足自己的虚荣心,或是为了在社交比较中占据优势。

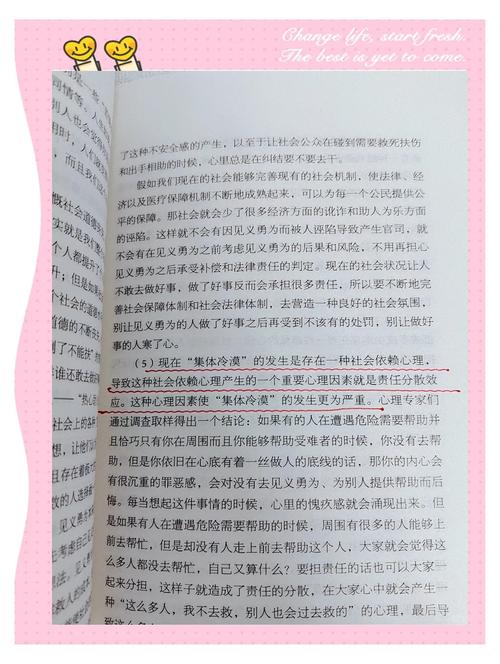

此外,买“粉”行为也受到了社会比较理论的影响。人们总是在不自觉地与他人进行比较,以此来评估自己的社会地位和价值。在微博上,粉丝数量成为了一个重要的比较指标。当个体发现自己的粉丝数量远低于他人时,可能会产生焦虑和不安,进而采取购买粉丝的方式来提升自己的社交地位。这种行为在一定程度上反映了现代社会中普遍存在的竞争压力和成功焦虑。

然而,买“粉”行为并非没有代价。从社会影响的角度来看,这种行为首先破坏了社交媒体的公平性和真实性。虚假的粉丝数量会导致信息的不对称,使得一些优质内容因为缺乏真实的粉丝支持而被埋没,而那些依靠购买粉丝提升影响力的内容却能够获得更多的曝光。这种扭曲的激励机制可能会抑制真正有价值的内容的产生和传播。

其次,买“粉”行为也对个体的心理健康产生了负面影响。过分追求粉丝数量可能导致人们过于在意他人的评价,忽视自己内心的真实感受和需求。长期来看,这可能会导致自我价值感的缺失和心理健康问题的出现。

再者,买“粉”行为还可能引发道德和信任危机。当粉丝们发现他们关注的博主粉丝数量是虚假的时,会感到被欺骗和愚弄。这种信任的破裂不仅会影响博主的个人形象,还可能对整个社交媒体平台的公信力造成损害。

为了应对买“粉”行为带来的负面影响,我们需要从多个层面入手。首先,社交媒体平台应该加强监管,严厉打击购买粉丝等不正当行为,维护平台的公平性和真实性。其次,个体用户也需要调整心态,不要过分追求表面的社交影响力,而是应该注重提升自己的内在价值和个人魅力。最后,社会大众也应该树立正确的价值观,不要盲目追求粉丝数量等虚荣指标,而是要关注真正有价值的内容和个体。

综上所述,微博买“粉”链接背后的心理学因素复杂多样,包括追求认同感、社会比较压力等。然而,这种行为也带来了诸多负面影响,如破坏公平性、损害心理健康和引发道德信任危机等。因此,我们需要从多个角度来应对这一问题,共同维护一个健康、公平的社交媒体环境。

评论留言